偕楽園:徳川斉昭の陰陽を味わうには表門から入ること

- 2014/5/17

- 歴史の名所

水戸の偕楽園は梅林で有名な庭園。ほとんどの方は東門から入園して梅林と好文亭を中心に回ります。

しかし、この回り方は、構想を練った第9代藩主の水戸(徳川)斉昭の意図通りではありません。

偕楽園がその真価を発揮するのは別のルートで回った時なのです。

最も、電車の駅・バス停・駐車場の配置ともに東門から回りやすいようになっていますから何も知らずに訪問すると間違った回り方になります。

偕楽園は表門から回るべし

水戸斉昭公の意図したルートは次の通り!

- 表門

- 一の木戸、孟宗竹林

- 叶玉泉から太郎杉へ

- 中門を通って好文亭

- 左近の桜や見晴広場

- 仙えき台

- 梅林を思う存分見る

このルートが斉昭公の意図した陰陽(いんとよう)の世界を堪能できるルートです。 表門をくぐるとうっそうとした竹林が広がっている。

竹林と杉林が陰の世界として人を静謐の世界に誘います。その後に好文亭から見晴広場そして壮大なる梅林へと開けた陽の世界への変化を楽しむことを意図した庭園になっています。

偕楽園の命名や意図

命名は、孟子の一節から取られています。

「古の人は民と偕(とも)に楽しむ。能く楽しむなり」

幕末、激動の時代の中で登場した徳川斉昭は文武両道を命題に藩政改革を行います。会津藩と水戸藩は文武両道を命題としている点、雰囲気がよく似ています。

修行の場として弘道館を作り、楽しむ(休む)場として偕楽園を作りました。

好文亭の「好文」は梅の異名。中国、晋の武帝が学問に親しむと花が開き、学問をやめると花が開かなかったという故事に基づく。

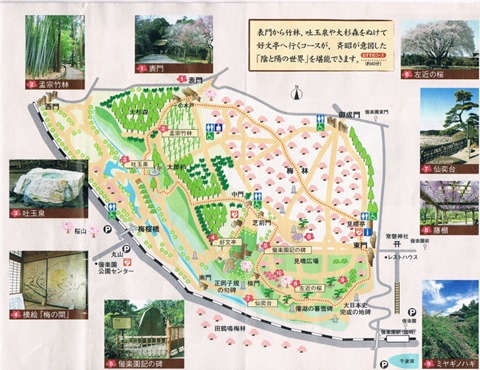

偕楽園のパンフレット

回り方の案内です。できれば表門から回ってくださいね。クリックすると拡大します。

交通案内系のパンフレット。バスに乗ったら好文亭表門入口で降りてください。

偕楽園および水戸旅行の関連サイト

- オフィシャルサイト

- 歩き方:間違いだらけのガイドは捨てよう。私もこのサイトを見てから行きました。

- 速報偕楽園:表門から入ることを奨められています。

- 茨城交通の路線バス

- 陰陽とは:ウィキペディア

- 徳川ミュージアム:水戸徳川家の博物館

- 駐車場の案内:梅の季節は満車が予想されます。

- 水戸の美味いもの:あんこう鍋はやはり冬がおすすめ。時期外れは冷凍物で味わいが全然違うとのホテルマン談を聞きました。

梅が有名ですから、梅の咲く時期は観光客が大挙して押し寄せます。

それをさばくために、梅林だけ見せておみやげを買って帰らせるという高度経済成長時代に作ったルートがまだ生きています。

実際に表門周りで撮影した写真をこちらに掲載中。