- Home

- 歴史に学ぶ職場対応術

- 天下一旨いのもまずいのも「塩」。座がしらけるお梶の方について

天下一旨いのもまずいのも「塩」。座がしらけるお梶の方について

- 2020/8/17

- 歴史に学ぶ職場対応術

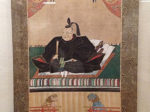

- お梶の方

江戸幕府を開いた徳川家康の側室に、お梶の方という女性がいてですね、彼女のエピソードで面白いのが、美味しいもの談義での塩のお話。コレ自体は、とても有名な話なのですが、隆慶一郎氏の小説「影武者 徳川家康」には、このエピソードが、とても深く書き込まれています。

一応、元の話としては、お梶の方の聡明さを表す逸話。でも、旨いもの談義の根幹は、一番、旨いものを決めることではないということは、皆さん、理解いただけると思います。そこに、一番はコレと身も蓋もないことをぶっこんだというのが、「影武者 徳川家康」での解釈です。

これ。現代人の処世術・対応にも通ずると思います。最近、ツイッターをはじめとして、理の勝った人による絶対的な正しさを追求する発言が増えていますからね。

お梶の方による一番、旨いものは塩

徳川家康が、家臣たちに、「この世で一番うまいものは何?」と尋ねたところ。家臣が、自分の好きな食べ物を次々にあげていきます。すると、そばにいたお梶の方がくすくすと笑っているので、家康が、尋ねてみると、彼女は「塩」と答えます。なぜかと尋ねる家康にお梶は、塩加減次第で、味は変わると答えます。どんな美味しいものでも塩加減を間違えると食べられません。これに、家康&家臣が感心したという話ですが・・・

味を生かすも殺すも塩次第。

さて、隆慶一郎氏の小説「影武者 徳川家康」は、隆氏の人間観察力が表現されていて面白い。そこでは、理の勝ちすぎた女性に対する批評が繰り広げられていて痛快です。もちろん、現代では、女性に限った話ではありません。抽象的な正論が多く、理の勝ちすぎた人の欠点に注意しましょうという話に読み替えましょう。

美味い物談義は、天下の珍味を鯛だフグだステーキだとを取り上げて、それぞれが、その旨さを想像することに楽しみがあるはず。そこに塩という正論を浴びせるお梶の方の性格を深堀り。そして、それを取り繕う家康の姿について、筆を走らせています。

抽象的にものごとを考えるというのは理が勝っているしるしであり、理の勝っている女性は、一般的にいって独善的である利己的である。そして奇妙なことに非常に感情的である。自分の感情には極めて忠実で、それに理の裏打ちをし、絶対的に正しいと思いこむやりきれなさがある。本来、理屈というものはどうにでもつくものだということを、この種の女性は、知らないか知っていても知らないふりをする。影武者徳川家康

確かに、こういう人っていますよね。皆でワイワイ話している中で、正論をぶっこんで場を盛り下げる。真実や正解を知りたいのではなく、皆でワイワイするのが楽しいということをわからないタイプ。それがひどくなると、一方的な正義や理論を振りかざし、他方からの見方を拒否する。持論は押し付けるのに、他の意見は取り入れない。

旨いモノなんて人の数だけあって当たり前。それと同じく、理屈なんてものも立場の数だけ百も2百もあるものです。

そんな人物をここでは、お梶の方という独善的かつ感情的な人物を借りて批評しています。しかも、徳川家康は、お梶の塩発言で白けてしまった場を繕うために、塩の話から、人の用い方にすり替えて、説教じみた論評をしており、これまた、隆先生は、家康のバツの悪さを指摘しています。

とはいっても、お梶の方。本小説内では、影武者の家康に惚れ込んで、大活躍。主人公をとことん助ける最愛の人物になってしまいます(笑)。

それは、影武者の家康によって「愛を知った」から。夫婦の愛。兄弟愛。親子愛。理の勝ちすぎた人物を矯正するために、人間の情愛を知るという方法がいいのではないかと思うエピソードでもあります。

影武者徳川家康は、前田慶次の活躍を描く一夢庵風流記と並ぶ隆先生の大傑作です!